| A ▾ | |

| Cage: À Cage Roaratorio | |

| Leroux: AAA | |

| Harvey: Advaya | |

| Boothroyd: All in time | |

| Tara: Argile | |

| Marussich: L'Arbre aux clous | |

| Parra: L'Aube assaillie | |

| B ▸ | |

| C ▸ | |

| D ▸ | |

| E ▸ | |

| F ▸ | |

| G ▸ | |

| H ▸ | |

| I ▸ | |

| J ▸ | |

| K ▸ | |

| M ▸ | |

| N ▸ | |

| O ▸ | |

| P ▸ | |

| Q ▸ | |

| R ▸ | |

| S ▸ | |

| T ▸ | |

| U ▸ | |

| V ▸ | |

| W ▸ | |

| Z ▸ |

«...with their priggish mouths all open for the larger appraisiation of this longawaited Messiagh of roaratorios, were only halfpast atsweeeep and after a brisk pause at a pawn-broking establishment for the prothetic purpose of redeeming the songster's truly admirable false teeth...»

James Joyce, Finnegans Wake.

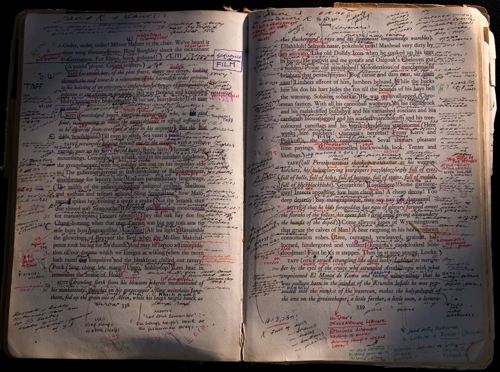

Roaratorio: an Irish Circus on Finnegans Wake, programme radiophonique pour enregistrements électroniques, voix et musiciens folk irlandais, a été conçu en 1979 puis réalisé en 1980 en collaboration avec John Fullemann, dans les studios de l'Ircam, à l'invitation de Pierre Boulez et Max Matthews, et sur une suggestion de Klaus Schöning de la Westdeutscher Rundfunk (Cologne). L'œuvre a fait l'objet de plusieurs diffusions et performances : présentée à l'Ircam en janvier 1981 (avec John Cage comme récitant), elle a été chorégraphiée par Merce Cunnigham dans le cadre du Festival d'Automne à Paris (1983). Originellement réalisé avec l'aide du programme IC à partir de 16 pistes, l'enregistrement historique de Roaratorio présente 64 pistes mêlant les sources les plus diverses, et notamment des captures d'atmosphères sonores – près de 3000 échantillons au total –, indexées à 626 lieux (irlandais, pour l'essentiel) suggérés par la lecture du livre de James Joyce. Cage décrit ainsi les éléments de cette composition : «Bruits d'origine humaine, cris, rires, pleurs, bruits d'oiseaux et animaux divers, bruits de la nature, de l'eau, du vent, etc.» ; ou encore, «des chiens et des poules, des bébés et des enfants»... À quoi il faut ajouter, bien entendu, la voix de Cage en personne lisant des extraits de Finnegans Wake issus de l'application quasi-oulipienne de la méthode du mésostiche, qui consiste à traverser le texte-souche en suivant la contrainte imposée par la séquence de lettres «JAMESJOYCE». (Comme son nom l'indique, le mésostiche combine – sous certaines conditions – les lettres qui se trouvent au milieu de plusieurs mots, contrairement à l'acrostiche qui porte sur les lettres initiales).

Cette lecture, parfois inaudible à force d'être recouverte par les sons environnants, fournit en quelque sorte la règle ou la trame métrique de l'ensemble. Elle est alternativement monocorde, chantée, susurrée, chuintée, hurlée (Roaratorio suggère aussi cela : «to roar», hurler, rugir). La rumeur constante qui enveloppe la parole est scandée de loin en loin par des bruits de tonnerre, des tintements de cloche, des bris de verre, mais aussi par le son plus ou moins étouffé de morceaux de musique traditionnelle irlandaise qu'on dirait échappés d'un pub dublinois ou directement prélevés sur les flux radiophoniques. Ces inserts sont distribués tout au long de l'œuvre par l'opération du hasard, mais en des endroits précis, correspondant à leurs occurrences dans le livre. Le mixage final obéit, lui aussi, à cette opération du hasard. À l'Ircam où ils travaillent un mois durant, au rythme régulier de huit heures par jour, Cage et Fullemann s'orientent de proche en proche, par connexions locales, ajustant en chemin les paramètres (intensités, durées) des différents ingrédients. Et puisqu'il s'agit aussi d'un «cirque irlandais», Cage n'hésitera pas, lors des performances live de la pièce, à convoquer sur scène les musiciens traditionnels, chargés de matérialiser par leurs ritournelles entêtantes la circulation quelque peu frénétique qu'implique l'idée du cirque.

À première ouïe, cet étourdissant montage obtenu par collage et frottage (pour recourir à une analogie picturale) se présente comme un paysage sonore à la Murray Schafer. Son foisonnement évoque assez bien la prose de Joyce, auquel Cage reprend d'ailleurs – involontairement – le titre de sa pièce. Comment une œuvre aussi dense, aussi saturée (de l'aveu de John Cage lui-même), en est-elle venue à fonctionner comme un prototype? Car c'est bien ainsi que le prend aujourd'hui Sarkis. Ce n'est pas la première fois d'ailleurs, qu'il se penche sur le travail de Cage, et singulièrement Roaratorio. Présente dans plusieurs de ses films, on la retrouve sous la forme de bandes magnétiques pendues le long d'un mur, sous une lampe Art nouveau, dans une pièce réalisée entre 1996 et 2000. Mais la proposition faite à l'Ircam consiste en quelque sorte à refaire le parcours de la réalisation de l'œuvre : ni reproduction, ni reconstitution, ni interprétation à proprement parler, les deux concerts conçus par l'artiste tentent plutôt une nouvelle réalisation de son idée. Avec cette contrainte liée aux contingences de l'archive : il aura fallu travailler, non pas à partir des 64 pistes de l'œuvre originelle, mais à partir de ce qui en a été conservé, une version «compressée» sur 8 pistes qui ne permet guère d'isoler le détail de l'enregistrement et appelle des procédés de surimpression plutôt que des coupes et des inserts.

Une nouvelle réalisation de l'œuvre, cela implique d'abord une réactivation de son principe opératoire : celui du hasard, ou de l'indéterminé. Ainsi, là où intervenait la voix de Cage, Sarkis fait entendre, selon un processus de diffusion aléatoire, une série d'orages qui font écho à ceux de l'original. Les mots en deviennent quasiment inaudibles, et si la voix du récitant fait toujours sentir sa présence, elle a définitivement rejoint la rumeur du monde. En somme, il s'agit de sortir Roaratorio de sa boîte, de le décompacter, de desserrer sa trame pour lui donner de nouvelles dimensions formelles, sonores et plastiques. Le dispositif même du concert y contribue. Les huit sources qui diffusent l'enregistrement dans l'espace du studio s'y composent avec un jeu de lumières reflétées dans un miroir circulaire, et dont l'intensité varie en fonction de celle du tonnerre tout en devançant les déflagrations sonores, à contretemps.

Pouvait-on imaginer plus bel hommage ? Peu importe la manière dont on décrit l'œuvre de Cage : paysage sonore ou pièce radiophonique «multimédia», sa facture même, son mode d'engendrement, la qualifie comme prototype. C'est à son propos que Cage rappelle, dans ses entretiens avec Kostelanetz, la remarque de Paul Valéry selon laquelle une œuvre d'art n'est jamais rigoureusement achevée, mais au mieux abandonnée. Et ce qui vaut de Roaratorio – aussi «abouti» soit-il à certains égards – vaut probablement tout autant de Finnegans Wake. Il faut se souvenir que ce texte, loin d'être un simple prétexte, une source d'inspiration ou un référent littéraire que le musicien aurait pour charge d'illustrer par des touches évocatrices d'«atmosphère sonore», est en réalité la matrice à partir de laquelle Cage organise l'ensemble de son travail pour aboutir aux différents états de l'œuvre (programme radiophonique, enregistrement en format disque, concerts-performances, etc.). Comme le dit justement James Pritchett dans son livre The Music of Cage, on a moins affaire, dans cette expérience, à une interprétation de Joyce qu'à une présentation. Et cette présentation est multiple par nature.

Quelques années avant que naisse le projet même de Roaratorio, la méthode des mésostiches avait déjà donné lieu, on l'a dit, à un texte composé directement à partir de Finnegans Wake. Ce texte se présentait comme une sorte de forage savant traversant le massif joycien par le milieu («Writing for the second time through Finnegans Wake», 1976). Au départ, il s'agissait de «120 pages environ, consistant en une série de 862 mésostiches sur le nom de James Joyce, en commençant par le début de Finnegans Wake et en allant jusqu'à la fin». Finalement réduit à 41 pages, ce texte, retravaillé pour l'occasion, devait fournir la règle sur laquelle allait se caler l'ensemble de la pièce radiophonique réalisée en 1980 («the ruler by means of which we were able to tell where each sound was to go», explique Cage à Kostelanetz). L'exercice allait d'ailleurs se prolonger par une série d'autres. En 1980, Cage évoquait une troisième et une quatrième version. Il annonçait même une «cinquième fois» : «[J]'en projette un «Fifth», dans le genre de Mureau, non linéaire, mais passant d'une partie de Finnegans Wake à une autre grâce à un procédé aléatoire. Je suis donc, comme l'était Joyce, pris dans un «Work in Progress», et, pour moi, Roaratorio en constitue une partie.» La pièce intitulée Roaratorio, historiquement fixée par l'enregistrement réalisé en 1980, est bien un prototype en ce sens : elle offre une vue en coupe de l'ensemble d'un processus qui pourrait avoir pour nom «The Finnegans Wake Project». C'est une première démonstration, un premier format. D'autres pourraient aussi bien convenir : il faut les essayer. Car un prototype n'a pas à être rejoué, interprété : il appelle seulement des performances qui en soient des variantes, des réalisations exactes bien qu'inanticipables. «J'espère qu'un jour on pourra l'entendre avec des canaux séparés pour chaque piste (entre soixante et soixante-dix), avec des musiciens en direct, et moi-même lisant le texte, au cours d'une représentation de la Cunningham Dance Company.» Pourquoi pas aujourd'hui avec des orages recouvrant la voix du récitant selon des combinaisons nouvelles, au point d'effacer jusqu'au texte de Joyce? «J'ai écrit, dit Cage, une partition intitulée : _______ , __ , ______ Circus On _______, où le premier blanc représente le titre (en l'occurrence, Roaratorio), le deuxième et le troisième, un article et un adjectif (en l'occurrence, «un [cirque] irlandais»), et le dernier, le nom de l'œuvre (en l'occurrence, Finnegans Wake).

Ainsi, quelqu'un d'autre pourrait faire une autre pièce radiophonique sur Finnegans Wake, différente de celle que John Fullemann et moi-même avons faite, ou sur un autre livre, et les matériaux en résultant pourraient être utilisés dans n'importe quelle combinaison, pour une émission de radio ou pour une représentation en direct.» Accablé par l'ampleur de la tâche à réaliser, il arrivait à Cage de se rassurer en ces termes : «Je songeais à la Vénus de Milo, qui avait réussi à faire, sans bras, son chemin à travers l'histoire. La situation de la Vénus de Milo, mais à l'envers : une œuvre qui se présenterait dès le départ comme incomplète. On pourrait, dès le départ, travailler à cette œuvre envisagée comme un tout, mais de telle manière qu'à partir du moment où l'œuvre aurait commencé, elle serait à n'importe quel moment achevée.» Structurellement incomplète, et par là même achevée –effective– à toutes les étapes de sa réalisation ; idéale et expérimentale à la fois, telle est l'œuvre-prototype. Sarkis reprend Roaratorio au lieu où son créateur l'avait abandonnée : au milieu, c'est-à-dire là où elle se fait.

Sauf mention du contraire, les citations de Cage sont extraites de la traduction française, par Jean-Claude Emery, du texte paru dans la brochure de la WDR de Cologne pour le prix Italia 1980 (http ://brahms.Ircam.fr/works/work/7120/). Cette traduction a été modifiée sur certains points.

téléchargez la brochure 2011 •

Inscription à la Newsletter

téléchargez la brochure 2011 •

Inscription à la Newsletter