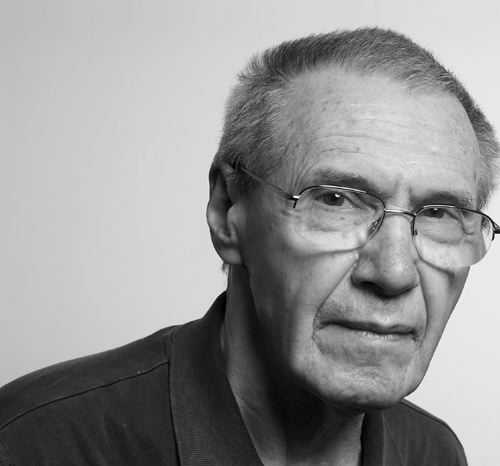

| György Kurtag | |

| compositeur | |

© D.R.

Né en Roumanie en 1926, György Kurtág étudie le piano à partir de 1940 avec Magda Kardos et la composition avec Max Eisikovits. Il se rend à Budapest en 1946, où il étudie la composition auprès de Sandor Veress et Ferenc Farkas, le piano auprès de Pal Kadosa et la musique de chambre auprès de Leo Weiner. Contrairement à son ami Ligeti, il reste vivre en Hongrie où ses œuvres sont presque toutes créées jusque dans les années 80. Il fait cependant un séjour à Paris, en 1957-58, où il étudie avec Marianne Stein et suit des cours d'Olivier Messiaen et de Darius Milhaud. Ces influences, auxquelles s'ajoutent celles des Concerts du Domaine Musical dirigé par Pierre Boulez, l'imprègnent des techniques de l'Ecole de Vienne (Arnold Schoenberg et Anton Webern) puis des Gruppen de Karlheinz Stockhausen. Ce séjour à Paris marque profondément ses idées sur la composition. La première œuvre qu'il signe de retour à Budapest, le Quatuor à cordes, est qualifiée d'opus n°1. Professeur de piano, puis de musique de chambre à l'Académie de Budapest de 1967 à sa retraite en 1986, il poursuit encore aujourd'hui sa tâche de pédagogue. Le cycle de pièces pour piano destiné particulièrement aux enfants et inspirés de leurs jeux, Játékok [jeux] (1973-1976) témoigne de son grand investissement dans l’enseignement et d’une approche pédagogique nouvelle. L'essentiel des œuvres de Kurtág est dévolu à la petite forme comme le montre le titre du cycle pour quatuor Microludes (1977-78). Il compose en particulier des petites pièces pour la voix, en laquelle il voit un instrument aux possibilités nouvelles qui dépasse son rôle narratif habituel ou opératique. Ces petites pièces sont souvent réunies en cycles : Messages de feu Demoiselle Troussova pour soprano et ensemble (1976-80), Les Propos de Peter Bornemisza, opus 7 (1963-68). La sémantique est au centre des préoccupations du compositeur. La musique qu’il compose pour les poèmes de Pilinszky, Dalos, Kafka, Beckett, met le plus possible en valeur l’aspect déclamatif de l’œuvre littéraire et l’unité et l’intelligibilité du texte. La musique de chambre est aussi, pour le compositeur qui l’a toujours enseignée, un terrain de prédilection. Il utilise souvent le cymbalum, instrument traditionnel de Hongrie : Duos (1960-61), Szálkák (1973). À l’exception de quelques œuvres, comme Stèle (1994), pour grand orchestre que lui commanda Claudio Abbado, et …Concertante… op. 42 pour violon, alto et orchestre (2003), Kurtág aborde rarement les grandes œuvres pour orchestre, lui préférant les petits effectifs et les formes brèves pour son travail sur la recherche de l’essentiel et de l’efficacité dramatique dans un certain dépouillement. |