| John Cage |

| « But what about the noise… » 1985 #15’ |

| pour six percussionnistes Commande: Association Jean-Hans ARP, Strasbourg |

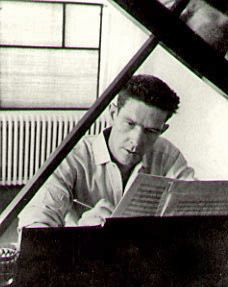

John Cage à son piano

Lorsque la fondation Arp demande à Cage de concevoir une pièce pour la célébration du centenaire de la naissance du sculpteur, en 1985, Cage crée une partition pour un groupe de percussionnistes (les Percussions de Strasbourg), qui associe à des instruments de type résonant des feuilles de papier destinées à être froissées, secouées, déchirées, ainsi que des récipients d’eau. Il reprend à son compte des informations que lui a procurées la directrice de la Fondation à propos des techniques exploitées par Jean Arp; d’où le titre choisi: But what about the noise of crumpling paper which he used to do in order to paint the series of «Papiers froissés» or tearing up paper to make «Papiers déchirés» ?Il s’agit d’une longue citation d’une lettre de la Fondation Arp: «Mais qu’en est-il des bruits du froissement de papiers qu’il a utilisés pour peindre la série des «Papiers froissés» ou des bruits du déchirement des papiers dont il s’est servi pour réaliser les «Papiers déchirés»? Arp était inspiré par l’eau (la mer, un lac, les eaux qui coulent, comme les rivières) et par les forêts.» Les notations que Cage proposent aux percussionnistes consistent notamment en des signes impliquant un unisson d’au moins deux instruments (légèrement résonants et de matières différentes), des cercles pour indiquer des bruits d’eau, de papiers, ainsi que des précisions sur les durées. Les instruments doivent être, de préférence, répartis tout autour des spectateurs. Quelque chose d’éphémère, de fragile émerge ainsi de cette œuvre graphique, sans doute à cause de la place qu’il accorde aux impondérables provoqués par l’incorporation de phénomènes naturels: froissements et accidents du papier… et du fait qu'il demeure ouvert aux conséquences inattendues susceptibles de survenir au cours de la réalisation au lieu de viser un résultat déterminé. Après tout, les mots chance et chaos ne sont-ils pas très proches dans le dictionnaire ? L'œuvre est formée de dix parties parmi lesquelles les musiciens jouissent d'une pleine liberté de choix en fonction de la durée désirée du morceau. (Ils peuvent n'en jouer que trois, les jouer toutes, répeter certaines parties à leur gré.). Chaque musicien dispose au minimum de deux instruments de faible résonnance, dont il joue à l'unisson. Ces instruments sont fait de matériaux différents (bois, métal et verre par exemple, mais pas bois, métal et métal). Exécution lente sans chef d'orchestre, chaque musicien suivant son propre rythme. Des changements de rythmes légers, à peine marqués, permettent de donner plus de vie aux différentes parties. Les cercles (o) indiquent un bruit d'eau (qui coule, fait des bulles), de papier (froissé, déchiré, que l'on fait vibrer comme une tole), ou encore des bruits difficilement identifiables évoquant des phénomènes naturels. La production de ces sons n'est pas limitée dans le temps (cercles répétés) mais ne doit jamais empiéter sur les mesures jouées à l'unisson. Les demi-cercles, d'abord ouverts (() puis fermés ()), représentent également de tels sons, mais divisés en deux moitiés de durée identique, c'est à dire répétées deux fois. Les demi-cercles répétés ( ((((( ) donnent aussi des indications de temps qui n'ont aucun caractère impératif, à condition toutefois que le musicien respecte les parties jouées à l'unisson et donne une valeur égale aux demi-cercles de droite et à ceux de gauche. Les parties sont conçues de façon à permettre à un seul exécutant de jouer à la fois les unissons et les cercles; il est néanmoins préférable que l'exécution de chaque partie soit confiée à deux musiciens. Les musiciens peuvent être placés autour du public, ou bien parmi le public lorsque ce dernier est debout; ils peuvent se produire sur scène, mais ne doivent surtout pas être trop près les uns des autres. |

«John Cage», édition Minerve, Paris 1993